【編按】《天工開物》初刊於1637年(明崇禎十年)。是中國古代一部綜合性的科學技術著作,作者是明朝科學家宋應星。書中記述的許多生產技術,一直沿用到近代。先後有日、英、德、法、俄等譯本。全書分為上中下三篇十八卷,並附有一百二十三幅插圖,描繪了一百三十多項生產技術和工具的名稱、形狀、工序。特分節刊登,以饗讀者。

五金第十四卷──鉛

產鉛的礦山比產銅、錫的還多。鉛礦有三種:一種出於銀礦脈石中,含有銀,初煉時與銀在一起成團塊。再煉時鉛與銀分離而沉在爐底,叫「銀礦鉛」,這種鉛在雲南最多。

另一種出於銅礦脈石中,入爐熔煉後,鉛先流出,隨後流出銅,叫「銅山鉛」,貴州產的最多。

另一種鉛出於單獨的鉛礦。採礦者挖山石、提油燈尋找礦脈。此礦脈像銀礦脈那樣曲折。採出後便淘洗、熔煉,得到的是「草節鉛」。這種鉛在四川嘉州(今樂山)、利州(今廣元)出產最多。

其它還有雅州(今雅安)出產的「釣腳鉛」,形狀像皂莢子,又像蝌蚪子,出於山澗的砂中。江西廣信府上饒、饒州府樂平出「雜銅鉛」,劍州(今劍閣)出「陰平鉛」,產地難以枚舉。

提煉銀礦中的鉛,方法是:熔煉銀礦,銀流出後鉛便沉在爐底,再熔煉爐底物料,才得到鉛。「草節鉛」則一次入爐熔煉,爐旁通一管,以便將鉛水注入長條形土槽內,所得到的鉛叫「扁擔鉛」,又叫「出山鉛」,以別於在煉銀爐內多次熔煉出的鉛。

鉛價值雖便宜,其變化卻很是奇特。白粉(又名胡粉、鉛粉)、黃丹(鉛丹)都是鉛變化成的。使銀煉得精純,令錫變得柔軟,都靠鉛的作用。

附:胡粉

造胡粉的方法是:每次用鉛百斤熔化後削成薄片,捲成圓筒,放在木甑之中。甑的下部和中部各放醋一瓶。外面用鹽泥封固,用紙將甑上的縫糊好,以四兩木炭的火力保溫七天。日子到時啟開,鉛片上布滿霜粉,掃到水缸中。未生霜的鉛片再入甑中,依舊加熱七天,再掃下霜粉,直到鉛盡為止。剩下的殘渣留作製黃丹的原料。

每掃下一斤霜,加入豆粉二兩、蛤粉四兩,一同放入水缸內攪勻,澄清後倒去水。用細木炭粉作成溝,上面鋪幾層紙,將濕粉放在紙上,快吸乾時切成瓦形或方塊,待乾時收起出售。因為古時辰州(今湖南沅陵)、韶州(今廣東韶關)專造此物,故名「韶粉」(俗誤稱朝粉)。現在則各省都廣為製造。用這種粉畫畫,則白色不退。但婦女用以擦臉,能使面色變青。將胡粉投入炭火爐中,仍還煉化為鉛,這就是所謂物極必反,顏色白至極點就要變黑的道理。

附:黃丹

燒製鉛丹(黃丹,即今四氧化三鉛)時,用鉛一斤、土硫黃十兩、硝石一兩。先將鉛熔化成液態,點上一些醋。滾沸時放入硫黃一塊,稍過一會,再投入硝石少許,沸騰停止後再照前法點醋。逐步加硝石、硫黃。待物料都變成粉末,就說明黃丹已製成。殘剩的胡粉,再用硝石、礬石炒成黃丹,不必再用醋。要想使黃丹還原為鉛,用蔥白汁伴黃丹慢炒,黃色液汁出現時,頃刻即還原為鉛。

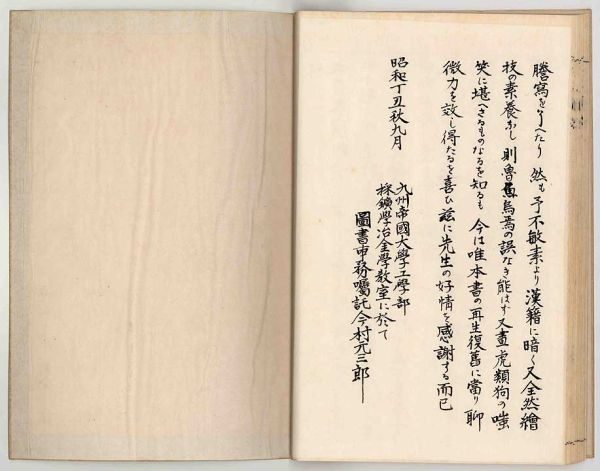

原文

《天工開物》五金──鉛

凡產鉛山穴,繁於銅、錫。其質有三種,一出銀礦中,包孕白銀。初煉和銀成團,再煉脫銀沉底,曰銀礦鉛,此鉛雲南為盛。一出銅礦中,入烘爐煉化,鉛先出,銅後隨,曰銅山鉛,此鉛貴州為盛。一出單生鉛穴,取者穴山石,挾油燈尋脈,曲折如採銀礦,取出淘洗煎煉,名曰草節鉛,此鉛蜀中嘉、利等州為盛。其餘雅州出釣腳鉛,形如皂莢子,又如蝌蚪子,生山澗沙中。廣信郡上饒、饒郡樂平出雜銅鉛,劍州出陰平鉛,難以枚舉。

凡銀礦中鉛,煉鉛成底,煉底復成鉛。草節鉛單入烘爐煎煉,爐傍通管,注入長條土槽內,俗名扁擔鉛,亦曰出山鉛,所以別於凡銀爐內頻經煎煉者。

凡鉛物值雖賤,變化殊奇,白粉、黃丹,皆其顯像。操銀底於精純,勾錫成其柔軟,皆鉛力也。

附胡粉

凡造胡粉,每鉛百斤,熔化,削成薄片,卷作筒,安木甑內。甑下甑中各安醋一瓶,外以鹽泥固濟,紙糊甑縫。安火四兩,養之七日。期足啟開,鉛片皆生霜粉,掃入水缸內。未生霜者,入甑依舊再養七日,再掃,以質盡為度,其不盡者留作黃丹料。每掃下霜一斤,入豆粉二兩、蛤粉四兩,缸內攪勻,澄去清水,用細灰按成溝,紙隔數層,置粉於上。將乾,截成瓦定形,或如磊塊,待乾收貨。此物古因辰、韶諸郡專造,故曰韶粉(俗誤朝粉)。今則各省直饒為之矣。其質入丹青,則白不減。擦婦人頰,能使本色轉青。胡粉投入炭爐中,仍還熔化為鉛,所謂色盡歸皂者。

附黃丹

凡炒鉛丹,用鉛一斤,土硫黃十兩,硝石一兩。熔鉛成汁,下醋點之。滾沸時下硫一塊,少頃,入硝少許,沸定再點醋,依前漸下硝、黃。待為末,則成丹矣。其胡粉殘剩者,用硝石、礬石炒成丹,不復用錯(醋)也。欲丹還鉛,用葱白汁拌黃丹慢炒,金汁出時,傾出即還鉛矣。@#

──轉自《新三才》

點閱【天工開物】相關系列文章。

責任編輯:王愉悅