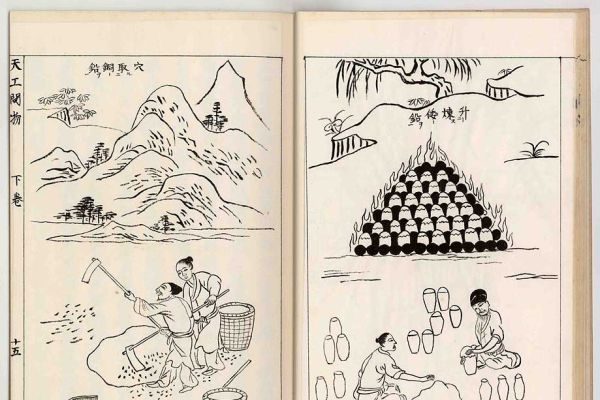

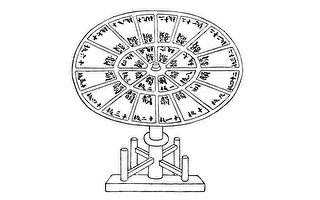

【編按】《天工開物》初刊於1637年(明崇禎十年)。是中國古代一部綜合性的科學技術著作,作者是明朝科學家宋應星。書中記述的許多生產技術,一直沿用到近代。先後有日、英、德、法、俄等譯本。全書分為上中下三篇十八卷,並附有一百二十三幅插圖,描繪了一百三十多項生產技術和工具的名稱、形狀、工序。特分節刊登,以饗讀者。

五金第十四卷──銅

供世上所用的銅,不管採自山上或出自冶爐,都只有「紅銅」一種。銅與爐甘石(按,主成分為碳酸鋅)或鋅(倭鉛)摻和熔煉,則轉變顏色成為「黃銅」(鋅銅合金)。銅再與砒霜等藥製煉又成為「青銅」(按,青銅本意為銅錫合金,此處以外觀顏色稱呼)。銅與廣錫共煉則成為「響銅」,與鋅共煉則得「鑄銅」。但最基本的原料都只是一種「紅銅」而已。

銅坑到處都有。《山海經》說:出銅之山有四百六十七處,這或許是有根據的。今中國供人使用的銅,西部以四川、貴州出產最多,東南各省則間有借海船從國外輸入的,湖廣武昌、江西廣信都有不少銅礦。衡州(今湖南衡陽)、瑞州(今江西高安)等地所出產的品位最低的所謂「蒙山銅」,或可在冶鑄時摻入,不能單獨冶煉成硬質銅。

出銅的山總是夾土帶石的,挖數丈深即可見包在外面的脈石。這種石形狀像薑,而有銅星,亦名「銅璞」,冶煉後仍有銅流出,不像銀礦的脈石那樣被拋棄掉。 銅砂(銅礁砂,指含銅礦石)在脈石裡的形狀不一,或大或小,或光或暗,有的像鍮石(黃銅),有的像薑鐵。土滓淘洗掉以後,將其入爐冶煉,經熔煉從爐旁流出的是自然銅,也叫「石髓鉛」。

銅礦有數種,有全體都是銅而不夾雜鉛、銀的,在熔爐中一煉即成。有與鉛共生在一起的,這種銅礦的冶煉方法是,在熔爐旁邊開高、低兩個孔,鉛先熔化從上孔流出,後熔化的銅從下孔流出。

日本國的銅有包在銀礦的脈石中的;入爐熔煉時銀出現在上面,而銅沉於下。由商船運入中國,名曰日本銅(桌銅),其形狀為長方形板條。福建漳州人得到這種銅後,有的入爐再煉,提出其中夾雜的銀,再將銅熔成薄餅形狀,像川銅一樣地出售。

將紅銅煉成可錘鍛的黃銅,要用一百斤自來風煤炭(這是粉狀碎煤,和泥作成煤餅,燃燒時再需鼓風,燒起來晝夜通紅。在江西產於袁州府及新喻縣),放入爐內燃燒。用泥瓦罐裝十斤銅,再裝入六斤爐甘石,置於爐內,原料自然會熔化。後來人們鑒於爐甘石煙飛時有耗損,遂改用鋅。每紅銅六斤,加入鋅四斤,先後入罐熔化。冷卻後取出,即成為黃銅,任人打造成各種器物。

用銅製樂器時,將礦山出產的不含鉛的兩廣產的錫與銅同入爐內熔煉。製造鉦(今名鑼)、鐲(今名為銅鼓)之類樂器,一般是用紅銅八斤,加入廣錫二斤。製鐃、鈸所用的銅和錫,要求更加精鍊。製造供冶鑄用的銅器物時,質低的含紅銅和鋅各一半,甚至含鋅十分之六及銅十分之四。高質量的銅器則用三次或四次精鍊的所謂「三火黃銅」、「四火熟銅」作原料,其中含銅十分之七、鋅十分之三。

製造假銀的,只有純粹紅銅可以摻入。銀遇到鋅、砒、礬等物,永遠不能結合。然而將銅混入到銀中,白色的銀立刻變成紅色,再入爐內鼓風,則銀、銅間的清濁、浮沉立見分明,以至於徹底分離。

附:鋅

「倭鉛」(鋅)在古書中本無記載,乃是近世所制定的名稱。此物由爐甘石燒煉而成,盛產於山西太行山一帶,而(湖北)荊州、(湖南)衡州次之。每次將爐甘石所製十斤裝入泥罐內,用泥包裹、封固,再將表面碾光滑,讓它慢慢風乾,切勿見火,以防拆裂。然後逐層用煤餅將泥罐墊起,其下面鋪柴,引火燒紅。罐中的爐甘石熔化成團,冷卻後毀罐取出,就是鋅。每十斤爐甘石要耗損二斤。此物如果不用銅結合,入火就變成煙飛去。因其很像鉛而性質又比鉛猛烈,故名之為倭鉛(意為猛鉛,不可理解為日本鉛)。

原文

《天工開物》五金──銅

凡銅供世用,出山與出爐,只有赤銅。以爐甘石或倭鉛摻和,轉色為黃銅,以砒霜等藥製煉為白銅;礬、硝等藥製煉為青銅;廣錫摻和為響銅;倭鉛和寫(瀉)為鑄銅。初質則一味紅銅而已。

凡銅坑所在有之。《山海經》言,出銅之山四百三十七,或有所考據也。今中國供用者,西自四川、貴州為最盛。東南間自海舶來,湖廣武昌、江西廣信皆饒洞穴。其衡、瑞等郡,出最下品,曰蒙山銅者,或入冶鑄混入,不堪升煉成堅質也。

凡出銅山夾土帶石,穴鑿數丈得之,仍有礦包其外,礦狀如薑石,而有銅星,亦名銅璞,煎煉仍有銅流出,不似銀礦之為棄物。凡銅砂,在礦內形狀不一,或大或小,或光或暗,或如鍮石,或如薑鐵。淘洗去土滓,然後入爐煎煉,其薰蒸傍溢者,為自然銅,亦曰石髓鉛。

凡銅質有數種。有全體皆銅,不夾鉛、銀者,洪爐單煉而成。有與鉛同體者,其煎煉爐法,傍通高低二孔,鉛質先化從上孔流出,銅質後化從下孔流出。東夷銅又有托體銀礦內者,入爐煉時,銀結於面,銅沉於下。商舶漂入中國,名曰日本銅,其形為方長板條。漳郡人得之,有以爐再煉,取出零銀,然後寫(瀉)成薄餅,如川銅一樣貨賣者。

凡紅銅升黃色為錘鍛用者,用自風煤炭(此煤碎如粉,泥糊作餅,不用鼓風,通紅則自晝達夜。江西則產袁郡及新喻邑)百斤,灼於爐內,以泥瓦罐載銅十斤,繼入爐甘石六斤,坐於爐內,自然熔化。後人因爐甘石烟洪飛損,改用倭鉛。每紅銅六斤,入倭鉛四斤,先後入罐熔化,冷定取出,即成黃銅,唯人打造。凡用銅造響器,用出山廣錫無鉛氣者入內。鉦(今名鑼)、鐲(今名銅鼓)之類,皆紅銅八斤,入廣錫二斤。鐃、鈸、銅與錫更加精煉。凡鑄器,低者紅銅、倭鉛均平分兩,甚至鉛六銅四。高者名三火黃銅、四火熟銅,則銅七而鉛三也。

凡造低偽銀者,唯本色紅銅可入。一受倭鉛、砒、礬等氣,則永不和合。然銅入銀內,使白質頓成紅色,洪爐再鼓,則清濁浮沉立分,至於淨盡云。

附倭鉛

凡倭鉛古書本無之,乃近世所立名色。其質用爐甘石熬煉而成。繁產山西太行山一帶,而荊、衡為次之。每爐甘石十斤,裝載入一泥罐內,封裹泥固,以漸砑乾,勿使見火拆裂。然後逐層用煤炭餅墊盛,其底鋪薪,發火煆紅,罐中爐甘石熔化成團,冷定毀罐取出。每十耗去其二,即倭鉛也。此物無銅收伏,入火即成煙飛去。以其似鉛而性猛,故名之曰[倭]云。

【注釋】

◎ 爐甘石:主成分是碳酸鋅。

◎ 鋅:原文作「倭鉛」,因其像鉛而比鉛性猛烈,故名。明代沿海受倭寇之害,故有此名。此處倭作猛解,不可理解為日本鉛。

◎鍮:讀偷。鍮石,黃銅礦石。

◎鉦:讀征。古代樂器,形似鍾而有長柄,擊之而鳴。作者釋為鑼,誤。

◎鐲:讀濁。古代軍中樂器,鐘形的鈴。作者釋為銅鼓,誤。

◎鐃:讀撓。古代打擊樂器,有柄。

◎鈸:讀駁。銅製圓形打擊樂器,兩片一副,相擊而發聲。

◎砑:讀訝。碾,把表面碾光滑。@#

──轉自《新三才》

點閱【天工開物】相關系列文章。

責任編輯:王愉悅