何來美

謝春梅醫師近百高齡仍下鄉行醫、驗屍,地方人士感佩,發起「春梅醫師行醫七十三年沐恩音樂會」,二○一七年十一月十八日晚在福基國小熱鬧舉行,我應邀參加,場面熱鬧溫馨。

感動之餘,我在臉書貼文「向九十六歲高齡老醫師謝春梅先生致敬」,多位網友建議我,身為公館人,何不幫老醫師寫回憶錄?音樂會發起人張秋台、彭鈺明、劉明猷也勸進,我拜訪謝老醫師後,他亦有所期待。

二○○八年謝春梅獲得醫療貢獻獎後,媒體與文史作家採訪不斷,但內容都侷限於偏鄉行醫與下鄉驗屍;我決定拉開格局,希望從鄉土史、醫療史的角度,為這位偏鄉老醫師豐富多采的人生閱歷及世事滄桑,留下最忠實的記錄。

我劍及履及,十一月二十七日展開採訪,上午九點到福基診所,發現還有幾位病人等他看診,且九點半又要下鄉驗屍。「天啊﹗老醫師怎那麼辛苦?」他說中午比較有空,我問「您不午睡嗎?」他說沒有關係,他是7–11,隨時待命,全年無休。

我遵照他的建議,隔天中午終於採訪到他,他坐在餐廳籐椅,邊看電視股盤,邊打盹。謝春梅話匣子一開,人文軼事娓娓道來,頭腦清晰,史料無誤,我打從心裡折服。

從那天起到二○一八年初,我幾乎每天中午都到診所訪問他,寒流一波波,他開電暖器取暖,常累得睡著了,護士賴明珠要叫醒他,我說不要吵他,讓老人家多睡一會。當他醒來時,往往又有病人要看,或要下鄉驗屍;他跟我說抱歉,我說沒關係,看病、相驗優先。

前後採訪了兩個多月,有時難得聊上一個多小時,有時只有十來分鐘,有時我剛到,他又要下鄉,根本沒採訪。

有天寒流來襲,他單驗屍就跑了五、六趟,全縣奔波,從早忙到晚,且診所還有病人要看;我望著他瘦小、佝僂的背影,看了非常不忍,步上前輕拍他的肩膀:「春梅伯,您真的太辛苦了﹗」他說:「給人幫忙,就算做功德。」

謝春梅兩年前施打骨泥,加上齒痛吃不下,體重暴瘦到只剩四十一公斤,家人為他健康著想,都勸他不要做了,但行醫一生無休的他,「工作就是生命力」,跟他三十餘載的賴明珠也說「先生一坐下來,唉唉痛痛,但下鄉精神就來了。」

「人有悲歡離合,月有陰晴圓缺」,近廿餘年來謝春梅連遭女婿、子女、內外孫喪生之痛,以及兒子事業的失敗;在採訪過程中,我一直不忍碰觸他最傷痛的這塊,但又不能不問,而他外表堅強,其實內心脆弱。長女謝玉枝去世已逾二十年,去年底他到新店參加外孫婚宴,想到去世的女兒無法分享愛子成家的喜悅,竟不禁淚流滿面。

「順親心忠臣孝子,讓弟姪至德仁人」,謝春梅也身體力行,姪兒謝其文、謝其俊念醫學院時,他長期贊助學費,兄弟對伯父亦充滿感恩,但他從不提此事,並以姪兒為榮,且一再讚許弟媳潘蓮招家族基因好,教子有方。兄弟倆接受訪問後,也連袂去探望伯父,而謝春梅常掛在嘴邊的是「子是姪,姪也是子」,不分彼此。

日治時期為解決偏鄉醫師不足,設立「師徒制」醫師養成辦法,透過乙種醫師考試及格,取得偏鄉醫師開業執照;而謝春梅的醫師開業執照,是台灣末代總督安藤利吉於治台最後一天所核發,他也在偏鄉行醫至今,見證了日治時期至今偏鄉醫療的發展。

尤其是光復初期的偏鄉,多種傳染病死灰復燃,如天花、白喉、狂犬病…都曾流行,他在偏鄉行醫,有如偏鄉保護神,跋山涉水,視病猶親,救了不少人。

他早年跟隨舅舅吳遠裕學法醫,近廿年來多數醫師不願從事行政相驗,但他卻視看往生者最後尊容,如做功德;這使我想到感人的日本劇情片《送行者:禮儀師的樂章》,他對死者的尊重,就跟日本這位用心的遺體化妝師一樣,都是人道送行者。

先父曾是謝春梅的病人,五年前往生,並未請他相驗,也未發訃文給他,但他得知仍來上香,拉開布幔,瞻仰遺容說「很慈祥」,後還包了奠儀,讓身為孝子的我深受感動。

謝春梅生於石圍墻(編註:石圍墻位於臺灣苗栗縣),石圍墻又名南粵庄或石城,一八一七年吳琳芳召集六庄人募股開庄,到去年剛好兩百年。謝春梅從佃農之子到執業醫師,曾受到多位鄉賢的提攜;而石圍墻多彩的人文歷史,多次的天災地變,浪漫的愛情故事,以及庄民冒險犯難的拓墾精神,他也如數家珍,致他的回憶錄,亦有如是本石圍墻的村史。

的確,石圍墻開庄兩百年來,人文薈萃,一九四六年鄉賢陳漢初撰《石圍墻越蹟通鑑》,是石圍墻最早的村史;之後張毅將石圍墻拓墾與開採石油的故事寫成小說《源》,並先後拍成電影、電視劇集,獲得廣大迴響。

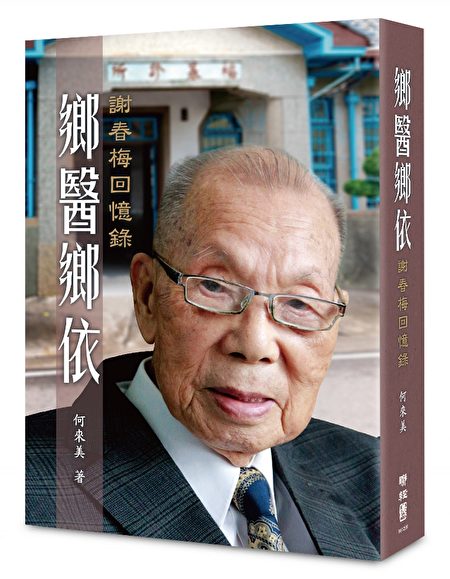

謝春梅見證了石圍墻,甚至公館鄉,百年來社會環境的變遷,他不僅是人人信賴的鄉醫,也是位人道送行者,將回憶錄取名《鄉醫鄉依》,即肯定鄉民對他的敬重與依賴。

採寫過程中,立委徐志榮的生母沈鳳招女士、陳日陞次子陳少君,分提供了石圍墻徐家、陳家兩大望族老照片;名水彩畫家張秋台、苗栗地方院庭長宋國鎮為拙作寫序,增添本書內容,亦表謝意。

我於民國六十七年(一九七八年)考進聯合報,派回家鄉擔任記者,今年剛滿四十年,雖於六年前提早退休,但仍採寫不斷;能獲謝老醫師的信賴,記錄他多彩不凡的一生,是我的光榮,除祝福他身體康健,百歲高齡時仍繼續行醫,成為人瑞醫師外;也希望《鄉醫鄉依》的付梓,能為鄉土歷史的傳承,略盡棉薄。@

──節錄自《鄉醫鄉依:謝春梅回憶錄》/聯經出版公司提供

責任編輯:李梅