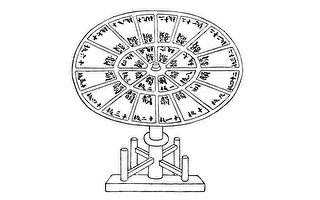

【編按】《天工開物》初刊於1637年(明崇禎十年)。是中國古代一部綜合性的科學技術著作,作者是明朝科學家宋應星。書中記述的許多生產技術,一直沿用到近代。先後有日、英、德、法、俄等譯本。全書分為上中下三篇十八卷,並附有一百二十三幅插圖,描繪了一百三十多項生產技術和工具的名稱、形狀、工序。特分節刊登,以饗讀者。

造紙第十三卷──樹皮造紙

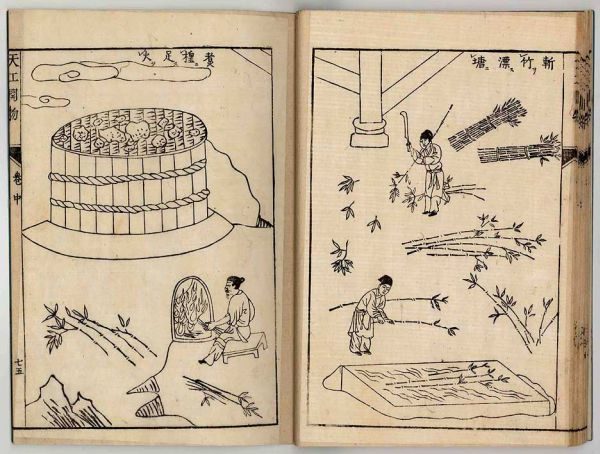

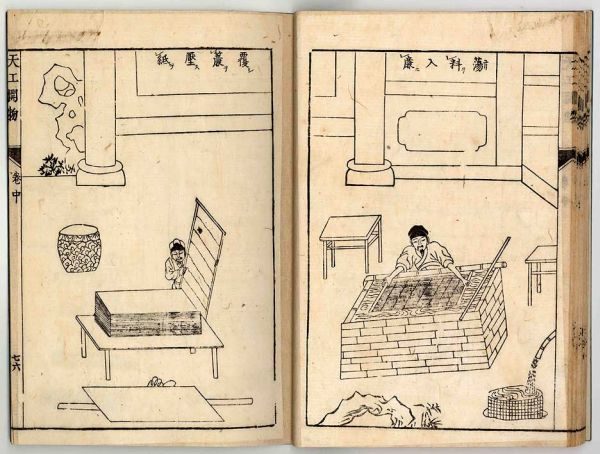

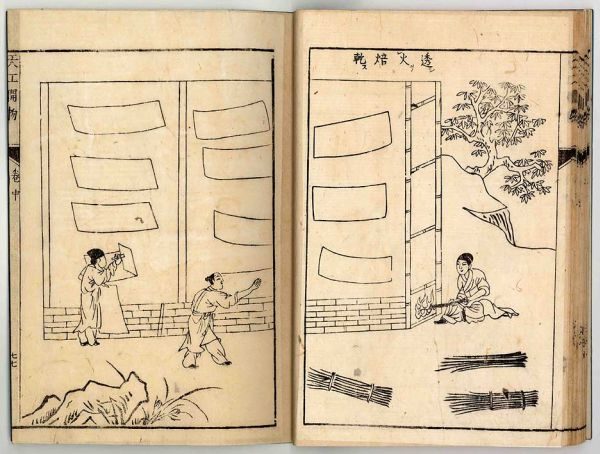

剝取楮樹皮在春末、夏初之際進行。樹已老的,在近根部位將樹砍去,以土蓋上。待來年再長新條,其皮更美。造皮紙時,用楮皮六十斤,加入絕嫩竹料四十斤,同樣在塘內漂浸,再用石灰漿塗,放入鍋中煮爛。近來節省者用樹皮、竹料十分之七外,另加隔年稻稈十分之三,如用藥得當,仍能造成潔白的紙。結實的皮料紙,其縱紋扯斷後如綿絲,故稱「綿紙」。橫向扯斷較費力。其最上一等紙供宮內糊窗格的,曰「欞紗紙」。此紙在廣信府(今江西上饒地區)製造,長大於七尺,寬過四尺。各種顏料用法,是先將色汁放入槽內與紙漿和勻,不是成紙後再染。其次是「連四紙」,連四紙中最白的叫「紅上紙」。以皮、竹與稻稈摻和而成料的,叫「揭帖呈文紙」。

用木芙蓉等樹皮造的紙,統統叫「小皮紙」,而在江西則稱「中夾紙」。河南所造的紙,不知用什麼原料,北運供京師用,產量相當大。還有用桑皮造的紙叫「桑穣紙」,極其厚實,浙江東部所產的桑皮紙,為蘇州、常州、湖州收蠶種時所必需。糊製雨傘與油扇,都用小皮紙。

造寬幅的皮紙,裝漿料的紙槽也必定寬大。大的紙簾不是一人手力所能提起,要兩人對舉紙簾抄造。要是櫺紗紙,則須數人舉簾才能勝任。供作書畫用的皮紙,先要用明礬水蕩過(叫「熟紙」),則不起毛。紙以貼近竹簾的一面為正面,因泥料都浮在上面,故比較粗糙。

朝鮮白硾紙不知用什麼原料(譯按:多以桑皮為原料)。日本國有造紙不用簾抄的(譯按:此為誤傳),將料煮爛後,以寬大的青石放在炕上,下面燒火,然後用刷子蘸紙漿,薄薄地刷在石面上,居然立刻成紙一張,一揭而起。朝鮮是否用此法造紙,不得而知。中國是否有用此法的,也不清楚。永嘉縣的蠲糨紙,也用桑皮製造。四川薛濤箋,也是用木芙蓉樹皮為料而煮爛,再加芙蓉花的汁。這種紙或許是當時薛濤所設計,遂留名至今。其美在顏色,而不在質料。

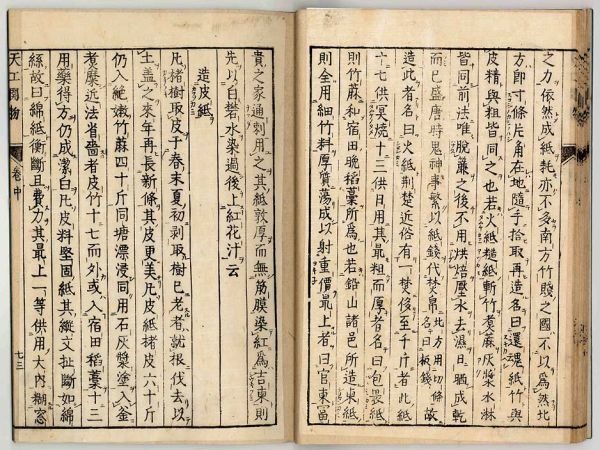

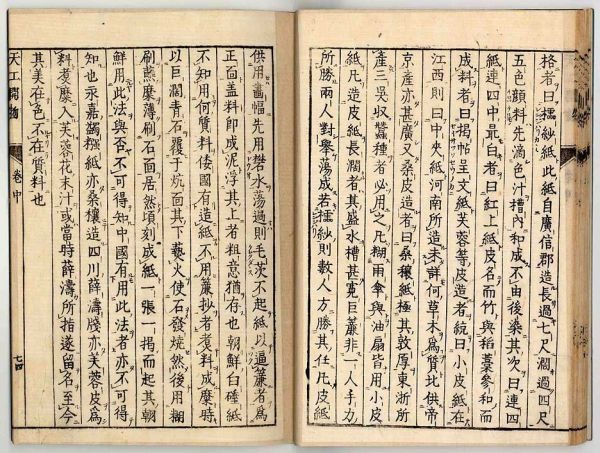

原文

《天工開物》殺青第十三卷──造皮紙

凡楮樹取皮,於春末夏初剝取。樹已老者,就根伐去,以土蓋之。來年再長新條,其皮更美。 凡皮紙,楮皮六十斤,仍入絕嫩竹麻四十斤,同塘漂浸;同用石灰漿塗,入釜煮糜。近法省嗇者,皮、竹十七而外,或入宿田稻藁十三,用藥得方,仍成潔白。凡皮料堅固紙,其縱文扯斷如綿絲,故曰「綿紙」。衡斷且費力。其最上一等,供用大內糊窗格者,曰「櫺紗紙」。此紙自廣信郡造,長過七尺,闊過四尺。五色顏料,先滴色汁,槽內和成,不由後染。其次曰連四紙。連四中最白者曰紅上紙。皮名而竹與藁摻和而成料者,曰揭帖呈文紙。芙蓉等皮造者,統曰小皮紙,在江西則曰中夾紙。河南所造,未詳何草木為質,北供帝京,產亦甚廣。又桑皮造者曰桑穰紙,極其敦厚,東浙所產,三吳收蠶種者必用之。凡糊雨傘與油扇,皆用小皮紙。

凡造皮紙長闊者,其盛水槽甚寬,巨簾非一人手力所勝,兩人對舉蕩成。若櫺紗,則數人方勝其任。凡皮紙供用畫幅,先用礬水過,則毛茨不起。紙以逼簾者為正面,蓋料即成泥浮其上者,粗意猶存也。朝鮮白硾紙,不知用何質料。倭國有造紙不用簾抄者,煮料成糜時,以巨闊青石覆於炕面,其下爇火,使石發燒。然後用糊刷蘸糜,薄刷石面,居然頃刻成紙一張,一揭而起。其朝鮮用此法與否,不可得知。中國有用此法者,亦不可得知也。永嘉蠲糨紙亦桑穰造。四川薛濤箋,亦芙蓉皮為料煮糜,入芙蓉花末汁。或當時薛濤所指,遂留名至今。其美在色,不在質料也。

【注釋】

◎衡斷:橫斷。

◎欞紗紙:糊窗格用的綿紙。欞讀靈,欄杆或窗上的木格子。

◎連四紙:元人費著《蜀箋譜》云:「凡紙皆有連二、連三、連四。」連四紙又名連史紙,色白質細,產於江西、福建等地。

◎稻稿:稻稈。稿,禾稈。

◎揭帖:明朝制度,內閣各部直奏皇帝的機密呈文。

◎毛茨不起:表面不起毛。茨讀瓷。

◎白硾紙:硾,讀垂,敲打。

◎蠲糨紙:蠲,讀捐,指免除賦役。糨,讀匠,糊狀物。因為提供此紙者可免其賦役,故名。

◎薛濤箋:唐女詩人薛濤(768-831)晚年居四川成都浣花溪,創意推出粉紅色長方形小紙寫詩,後人稱「薛濤箋」 ,明清時仍在仿製。 @

──轉自《新三才》

點閱【天工開物】相關系列文章。

責任編輯:王愉悅