【編按】《天工開物》初刊於1637年(明崇禎十年)。是中國古代一部綜合性的科學技術著作,作者是明朝科學家宋應星。書中記述的許多生產技術,一直沿用到近代。先後有日、英、德、法、俄等譯本。全書分為上中下三篇十八卷,並附有一百二十三幅插圖,描繪了一百三十多項生產技術和工具的名稱、形狀、工序。特分節刊登,以饗讀者。

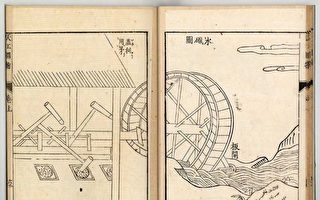

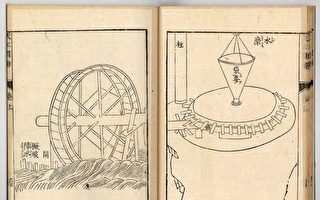

穀物加工

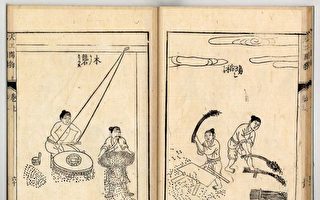

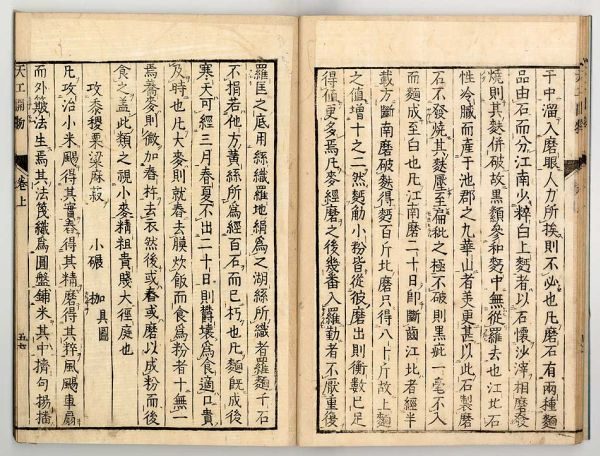

小米的加工

加工小米是揚得其粒,舂得其米,磨得其粉。除風揚、車扇之外,還有一種方法是用簸箕。其法是用竹篾編成長圓形盤,將米鋪入其中,擠勻揚簸。輕的揚到簸箕的前面,拋棄到地上。重的在後,都是米粒。

加工小米用的舂、磨、揚、播等工具,已詳載於有關稻、麥加工的節中。只有小碾不載於加工稻、麥節中。

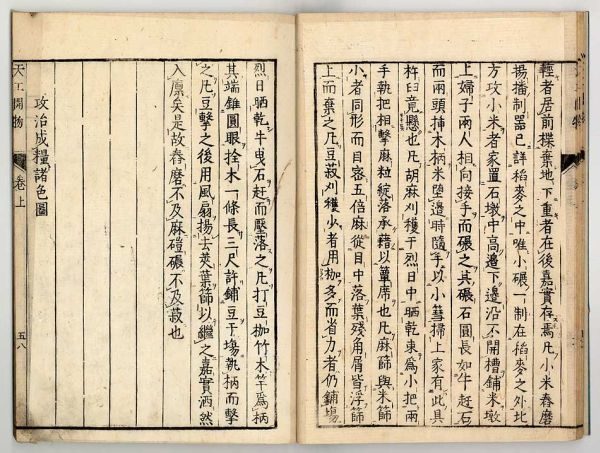

北方加工小米,家中放一石墩,中間高、四邊低,邊沿不開槽。米鋪在墩上,婦女兩人面對面,相互手持石磙碾壓。碾石是長圓形的,好像牛拉的石磙,而兩頭插木杷。米碾到邊沿時,隨手以小條帚掃上去。家中如有此物,就無需杵臼了。

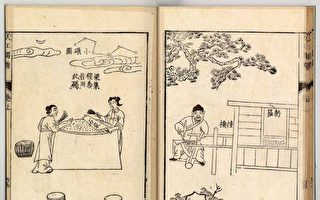

芝麻的加工

芝麻收割後.在烈日下晒乾,捆成小把,兩手執把相擊,芝麻粒就會脫落.下面用竹席承接。芝麻篩與小的米篩形狀相同,但篩眼比米篩密五倍。芝麻粒從篩眼中落下,將浮在篩上的殘葉、角屑等丟掉。

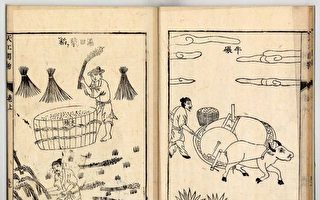

豆類的加工

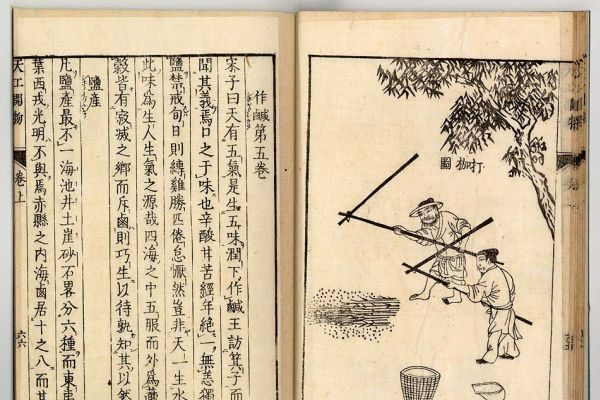

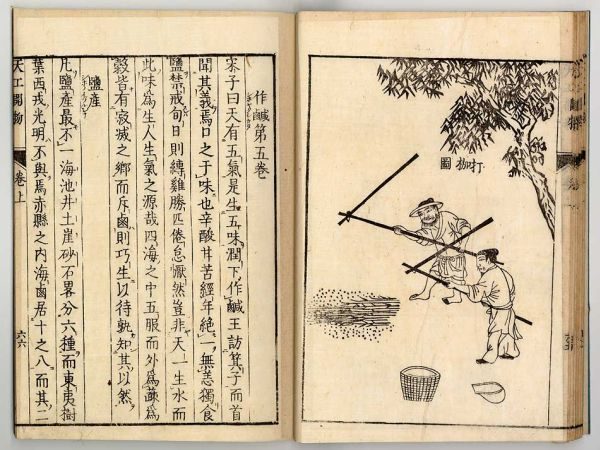

豆類收割後,少量的用打枷脫粒。數量多時,省力方法仍是鋪在場上用烈日晒乾,靠牛拉石磙來脫粒。

打枷用竹、木竿為柄,其一端鑽上圓眼,拴上一條長約三尺的木棍。將豆鋪在場上,執枷柄而擊之。豆打落後,用風車揚去筴葉,接着過篩,得到的豆粒便可入倉了。

因此,芝麻用不着舂和磨,豆類用不着磨和碾。#

原文

《天工開物》粹精第四——攻黍稷粟粱麻菽

凡攻治小米,揚得其實,舂得其精,磨得其粹。風揚、車扇而外,簸法生焉。其法篾織為圓盤,鋪米其中,擠勻揚播。輕者居前,簸棄地下。重者在後,嘉實存焉。

凡小米舂、磨、揚、播制器,已詳《稻、麥》之中。唯小碾一制,在《稻、麥》之外。北方攻小米者,家置石墩,中高邊下,邊沿不開槽。鋪米墩上,婦子兩人相向接手而碾之。其碾石圓長如牛趕石,而兩頭插木柄。米墮邊時,隨手以小篲掃上。家有此具,杵臼竟懸也。

凡胡麻刈獲,於烈日中晒乾,束為小把,兩手執把相擊,麻粒綻落,承藉以簟席也。凡麻篩與米篩小者同形,而目密五倍。麻從目中落,葉殘角屑皆浮篩上而棄之。

凡豆菽刈獲,少者用枷,多而省力者仍鋪場,烈日晒乾,牛曳石趕而壓落之。凡打豆枷,竹木竿為柄,其端錐圓眼,拴木一條,長三尺許,鋪豆於場,執柄而擊之。凡豆擊之後,用風扇揚去莢葉,篩以繼之,嘉實洒然入廩矣。是故,舂磨不及麻,磑碾不及菽也。#

──轉自《新三才》

點閱【天工開物】相關系列文章。

責任編輯:王愉悅