【編按】《天工開物》初刊於1637年(明崇禎十年)。是中國古代一部綜合性的科學技術著作,作者是明朝科學家宋應星。書中記述的許多生產技術,一直沿用到近代。先後有日、英、德、法、俄等譯本。全書分為上中下三篇十八卷,並附有一百二十三幅插圖,描繪了一百三十多項生產技術和工具的名稱、形狀、工序。特分節刊登,以饗讀者。

衣料第二‧棉布

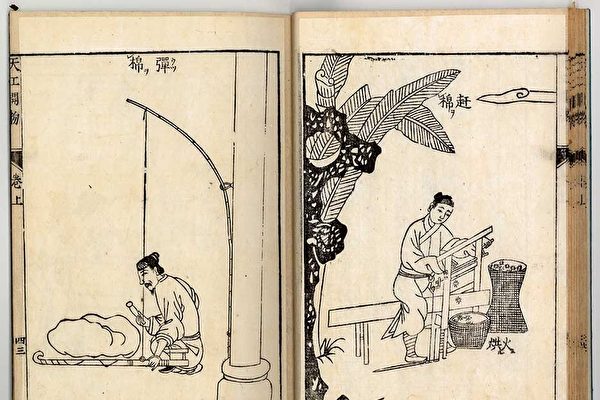

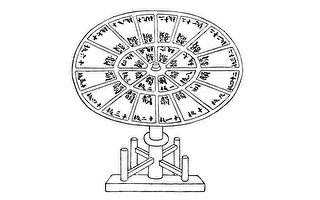

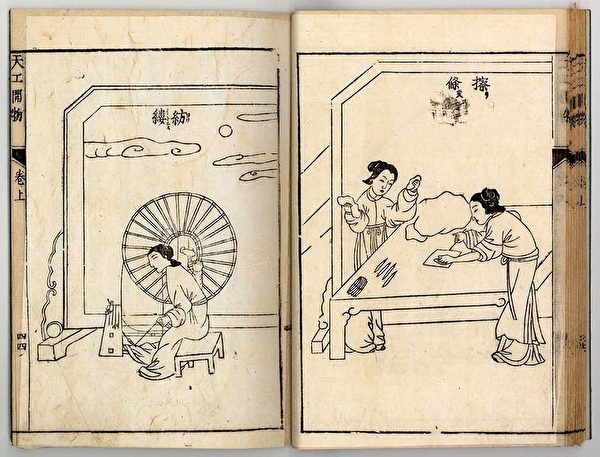

用棉衣禦寒,不分貴賤。棉花在古書叫枲麻(指大麻的雄株,不是棉花),各地都有種植。有木棉(木棉科樹棉)、草棉(錦葵科棉屬草本)兩種,花有白、紫兩種顏色。種植白棉的佔十分之九,紫棉佔十分之一。棉花在春天播種,秋天結花,棉桃先裂開的逐天摘取,不是在同時摘取。棉花絮與棉子黏在棉桃內,需要用軋花、脫子的趕車才能將二者分開。棉花去子後用彈弓彈鬆。作棉被、棉衣的棉花,就加工到這一步就可以了。彈後在木板上將棉花搓成長條,再在紡車上牽引棉緒紡成棉紗。然後將棉紗繞到篗子上,就可牽經織布了。紡織能手一人手握三個紡錘,把三根棉紗紡在錠子上(紡得太快會使棉紗不堅韌)。

棉布各地都有生產,但織造技術是松江最好,漿染技術是蕪湖最好。棉紗紡得緊密,布就結實,紡得鬆,布就不結實。漿染布時用的碾石採用江北所產的性冷而質細的石料,每塊好的碾石值十兩銀子。用這種碾石碾布時不易發熱而且紗線緊密且不鬆散。蕪湖的大染店特別注重用好的碾石。廣東是棉布的集中地,卻偏偏用遠處產的碾石,一定是經過試驗後才這樣作的。衣服穿舊時漿洗,也習慣在性冷的石板上錘打,也是同樣的道路。

外國朝鮮織布方法與中國一樣,只有西洋布不知道其原料,也不知道其機織技術。棉布可織出雲花、斜紋、象眼等花紋,都是仿照花機原理製成的。但既然稱為布衣,織成平紋也就可以了。十戶人家中必有織機,不需要附圖。

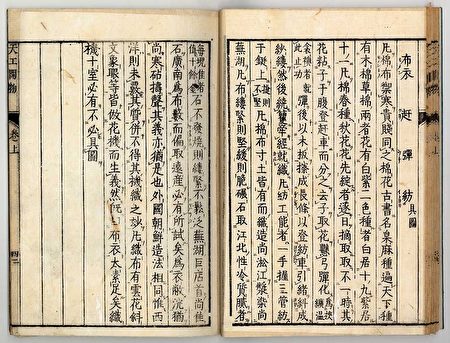

原文

《天工開物》乃服第二卷‧布衣 趕 彈 紡

凡棉布禦寒,貴賤同之。棉花古書名麻,種遍天下。種有木棉、草棉兩者,花有白、紫二色。種者白居十九,紫居十一。凡棉春種秋花,花先綻者逐日摘取, 取不一時。其花粘子於腹,登趕車而分之。去子取花,懸弓弱化。為挾纊漫衾襖者,就此止功。彈後以木板擦成長條以登紡車,引緒糾成紗縷。然後繞矍牽經就織。 凡紡工能者一手握三管紡於鋌上。捷則不堅。

凡棉布寸土皆有,而織造尚松江,漿染尚蕪湖。凡布縷緊則堅,緩則脆。碾石取江北性冷質膩者,每塊佳者值十餘金。石不民燒,則縷緊不鬆泛。鞠湖巨店首尚佳石。廣南為布藪而偏取遠產,必有所試矣。為衣敝浣,猶尚寒砧搗聲,其義亦猶是也。

外國朝鮮造法相同,惟西洋則未核其質,並不得其機織之妙。凡織布去花、斜文、象眼等,皆仿花機而生義。然既曰布衣,太素足矣。織機十室必有,不必具圖。#

──轉自《新三才》

點閱【天工開物】相關系列文章。

責任編輯:王愉悅