大唐的光輝不僅是氣勢磅礡的璀璨文化令人神往,其中多如繁星的曠世英才也多為後人所稱頌。明末清初思想家王夫之曾說:「唐多能臣,前有漢,後有宋,皆所不逮。」高度認同唐朝人才輩出的盛況。貞觀年間,太宗身邊彙集眾多經天緯地的治世人才,貞觀六年科試,太宗見當年的新科進士由太極宮端門列隊而入,曾說過:「天下英才盡入吾彀中矣!」

由於唐太宗具有高度識才能力,能兼明善惡,捨短取長,「拔人物則不私於黨,負志業則咸盡其才」,廣開才路,任賢不私於同黨,不計前嫌,不問出身;又知人善任,懂得用人,懷大志者皆可大展長才。加上唐太宗為人寬宏大量,坦誠對待曾與他為敵的文臣武將,甚至任用當初謀害太宗的建成、元吉之黨羽在他周圍做官,讓他們充分發揮個人所長,讓他們甘心為大唐效忠,天下英才盡為太宗所用。

房玄齡和李密是隋朝舊臣,李靖、屈突通為隋舊將;魏徵、王珪、韋挺等人原為太子李建成的心腹謀士;秦叔寶、程咬金曾投降王世充;尉遲敬德原在劉武周的麾下。《舊唐書》史臣評論說:「以房、魏之智,不逾於丘、軻,遂能尊主庇民者,遭時也。」以房玄齡、魏徵之智慧,不會超過孔孟,卻能尊主庇民,正因為生逢其時,幸遇明君。

房玄齡、杜如晦、魏徵、王珪、虞世南、長孫無忌、李綱、姚思廉、褚亮、馬周、戴冑等,都是濟世經邦之才,博學多聞,勇於任事;李靖、李勣、尉遲敬德、秦叔寶、程知節、段志玄等,皆為驍勇名將,跟隨唐太宗馳騁沙場、出生入死,戰功顯赫。對貞觀時期的經濟文化各方面的發展和社會穩定,做出了重大貢獻。其中多人為「十八學士」和 「凌煙閣二十四功臣」。僅就幾位介紹如下:

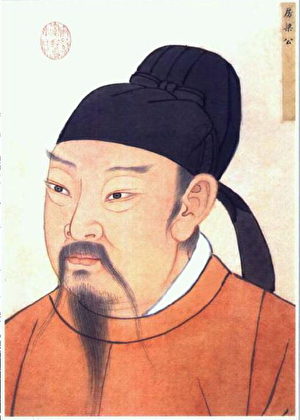

房謀杜斷 漢之蕭曹

宰相房玄齡和杜如晦,二人有「房謀杜斷」之稱,合稱「房杜」。舊唐書史臣曰:「房、杜二人,都有治理國家的才能,又遇到英名君主,善於出謀劃策,使國家達到極盛之世。二人的確可比作漢朝的蕭何、曹參。」

秦王對房玄齡一見如故,任命他為渭北道行軍記室參軍。房玄齡蒙受知遇之恩,罄竭心力以報。當時秦王重用房玄齡,每下一城,玄齡必會忙著尋找人才,讓他們為秦王盡忠。他監修國史文采出眾,處理朝政事務夜以繼日,鞠躬盡瘁。而且待人寬容有度,對人從不求全責備,不分親疏貴賤,一視同仁,世稱良相。唐太宗回顧艱難創業的歲月,感慨因良臣輔佐得以立下卓越功勳,於是寫下《威風賦》賜給房玄齡,由此可見他們君臣之間深厚的情誼。二十二年,房玄齡病重,但仍牽掛國事,直至氣絕一刻,終年七十歲。太宗與他握手而訣,十分悲痛。

杜如晦,在房玄齡推薦下受到太宗重用,追隨太宗征伐群雄,參與謀劃決策。武德四年,李世民建立文學館後,用杜如晦為從事中郎,為十八學士之首。當時的太子李建成對杜如晦非常忌諱,他對齊王李元吉說:「秦王府中可憚之人,惟杜如晦與房玄齡耳。」後杜如晦與房玄齡臨危受命,策劃玄武門政變。在平定太子的叛亂中,杜如晦和房玄齡功勞最大,杜如晦被提升為太子右庶子,也是開創貞觀之治的主要謀臣之一。

貞觀三年(629年),杜如晦與房玄齡共掌朝政,房、杜二人彼此相互協助,相輔相成,逐步開創了貞觀之治的局面。談到良相,房、杜二人至今仍為人稱道。三年冬,杜如晦生病請辭,太宗非常擔心他的病情,常派遣使者問候,不斷送去名醫及上等藥。杜如晦於貞觀四年去世,年四十六歲。太宗哭得很哀慟,罷朝三日以示悼念。太宗後來經常思念如晦,甚至在夢中與杜如晦相見。君臣情義深重!

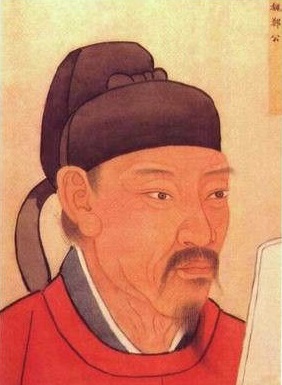

魏徵是唐太宗的明鏡

魏徵,少年時孤苦貧困,但胸懷大志。好讀書,通曉經史謀略。武德末年,做太子洗馬。太宗登基後對他分外敬重,多次向他請教治理國家的辦法。雖然他曾在太子建成手下任事,但太宗不計前嫌,登基後提升魏徵為諫議大夫。

魏徵一生以身許國,曾上奏《諫太宗十思疏》。

魏徵以直言敢諫出名,針對前後二百多件事向太宗直言進諫,提「忠臣與良臣」的諫言,希望以良臣輔佐君王,讓太宗能名留千古,國運綿長。貞觀十七年,魏徵去世,太宗親臨慟哭,廢朝五日。太宗對大臣們說:「以銅為鏡,可以正衣冠;以史為鏡,可以知興替;以人為鏡,可以明得失。」稱自己失去魏徵猶如失去了一面鏡子。

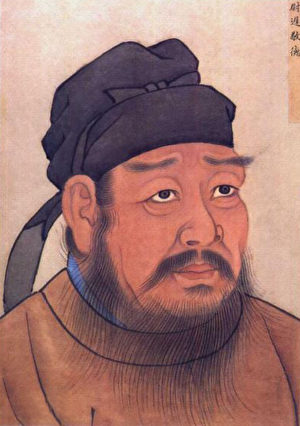

王珪直諫敢言

王珪是唐朝的賢臣,個性高尚淡泊,志量深遠,能體悟大道並躬行正道。王珪的小叔王頗,是當時的通儒,能鑑別人才。王頗曾經對親近的人說:「我家門戶的希望,就寄託在這個孩子身上。」王珪曾隱居南山十餘年,高祖入關,李綱以王珪忠正誠信,將他引薦給李建成做諮議參軍,太子李建成對王珪禮遇有加。太宗即位,王珪被召為諫議大夫。王珪為官盡忠直言,不惜觸怒龍顏,深獲太宗賞識。

有一次,王珪和溫彥博一起向唐太宗直諫太常祖孝孫之事,太宗聞言不悅。溫彥博見狀害怕了,跪拜謝罪。王珪卻無懼色,他認為太宗安排他在諫議大夫的重要職位上,就是讓他直言進諫的,可現在卻因為他的直言而懷疑他有私心。他對太宗說:「這是陛下對不起我,不是我對不起陛下。」唐太宗聽後默默無言,深自反省,方理解了王珪的苦心。

王珪一生以儒家忠孝仁義等自勵。貞觀十三年,遇疾,太宗令公主到府探視,並派遣民部尚書唐儉增損藥膳。可惜王珪不久病亡,年六十九。太宗穿素服哀悼,悼念了很久。

唐太宗慧眼識馬周

出身貧寒的馬周,年輕時窮困潦倒,經常受人欺凌。貞觀三年(629年),因替常何將軍書寫奏章而時來運轉,獲得太宗召見,一席深談後,太宗對他極為賞識,即刻提拔馬周到宰相府任職。三年後馬周又任監察御史,一路上表直陳,指出朝政弊端,多獲太宗接納稱讚;後升任中書令,為貞觀之治盡其才智。為了表彰馬周勞心國事,唐太宗親自題寫了「鸞鳳衝霄,必假羽翼,股肱之寄,要在忠力」十六個草書大字賜與馬周。

馬周有隨機應變的才能,善於陳述上奏,能言善辯,深識事端,是一代奇才。唐太宗對人說道:「我和馬周,一時半會兒不見,就想念他。」貞觀二十二年,馬周病危,太宗親自為他調藥,命御醫日夜護理。馬周去世時,年僅四十八歲,令太宗哀慟不已。

尉遲敬德忠心護主

尉遲恭,字敬德,性情剛烈,面如黑炭,是隋末唐初名將。尉遲敬德精通武藝,每次單騎衝入敵陣,敵人持槊攢刺,都不能傷到尉遲敬德,而尉遲敬德常常奪取敵人之槊反刺敵軍。

武德三年(620年),唐太宗征討劉武周,尉遲敬德舉城投降,不久,其他降將皆叛,諸將懷疑敬德也必叛,將他囚禁在車中。秦王不聽讒言,訴之以誠,感動了敬德。當日,王世充領步騎數萬來戰,王世充驍將單雄信挺槊直逼秦王,在此危急時刻,尉遲敬德及時躍馬大呼,橫刺單雄信落馬,救了秦王,並護衛秦王殺出重圍。此戰之後,秦王對尉遲敬德說,「福善有徵,你回報我的,比眾人說你必背叛我的速度更快」,因此特賜金銀一篋。

唐太宗在《帝範》中說:「夫國之匡輔,必待忠良。」 唐太宗以禮善待忠良,並讓他們「盡其才」發揮所長; 唐太宗也「聽其言」讓臣下敢言。所以貞觀能臣無不竭其智、盡其力、效其能。

貞觀十七年,唐太宗詔令圖畫長孫無忌等二十四人於凌煙閣,詔文中提到,他們有的是運籌帷幄的棟樑之材;有的是學貫經史、道德高尚、直諫敢言的忠直之士;有的是竭力跟隨義旗,身經百戰,忠勇有奇功;有的受命開疆闢土,使得大唐王朝政令遠播,教化四方。他們個個「茂績殊勳,冠冕列辟」,功勛卓著。唐太宗追念功臣,因此設凌煙閣表彰賢能。貞觀能臣,流芳千古。@#

責任編輯:李婧鋮