名流仙宗(1)白居易的來世夙願

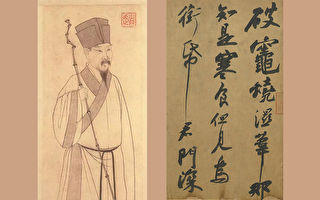

白居易(772年—846年),字樂天,他既是大唐著名詩人,也是不離世俗修行的修煉者。

他出生六七個月後,奶娘抱著他在書屏前逗趣,指著「之」、「無」二字,一邊念一邊指給他看。

長恨歌引傳奇

元和四年(809年),白居易參加進士科舉,一舉登科。當時的文壇,一派是以韓愈為首,一派是以白居易為尊。韓愈大力推動古文,白居易則大力重振詩歌風采。

他說:「聖人能夠感知人心,因而能使天下清泰。若想感動人心,就要從民情開始。」他每次與人交談,多會詢問一些時務,每每讀書都要多尋求一些道理。

他痛心詩道崩壞,為此廢寢忘食,發憤而為,想儘早振興詩道。因此,他開始注重寫文章應該結合世情而寫,寫詩歌也要結合時事而作,這樣才能引起大眾共鳴。(出自白居易《與元九書》)

白居易提振詩歌雄風並不只是為了附庸風雅,而是要「以詩補察時政,以歌洩導人情」,他以通俗的語言,猶如返璞歸真的真性情,導洩壅塞的民情,使朝野上下國風暢達,達到救濟時人、裨補時政的目的。

白居易和陳鴻等人同遊馬嵬,陳鴻寫成《長恨歌傳》的小說文章,而白居易則是一氣呵成,寫下了《長恨歌》。這首描寫唐玄宗和楊貴妃故事的長詩在當時引起很大的震動。

當時有位名叫高霞寓的軍官想要招聘一名歌伎,不料這名歌伎自信滿滿地說:「我能背誦白樂天學士的《長恨歌》,怎能等同於一般的歌伎?」說完要求再加酬金。(出自《舊唐書》卷166)

白居易從長安到江西三四千里的路程,一路走來但見鄉間學校、佛院、旅店、港口,都題寫著他的詩文。大唐子民,不論士族、僧侶道士,還是老婦、少女都能隨口吟誦幾首他的詩歌。所以在一個時代,白居易的名號幾乎成為全民青睞追捧的商標。

而當朝權臣勳貴聽到白居易的《秦中吟》必會驚得容貌變色;皇帝聽到《登樂遊園望》必會為此扼腕不悅;手握軍權的統將,聽到《宿紫閣山北村》,必會恨得咬牙切齒。這都是因為他的詩作能夠針砭時弊,感通人心的緣故。

蹈行正道 修身禮佛

白居易崇敬神佛,也躬身蹈行。他晚年曾居住在洛陽香山寺,因此自稱「香山居士」。他協助捐建香山寺院,並把他在洛陽的12年裡寫的八百首詩,收輯為《白氏洛中集》存放於香山寺的藏經堂中。

白居易每逢生病時,就臨摹佛像進行祝禱。對於世間的一切,他認為都有因果,所以他在遇到磨難,或被貶官,或遭遇疾病的折磨時,都表現出不同於尋常人的淡定,不會過份地憂愁和哀傷。在《感興二首》詩作中他告訴世人,人的諸多痛苦都是由自己的言行所招致。

白居易崇佛,尤崇彌勒,從他的誓願中也可以看得出來。唐大和九年(816年)夏,63歲的白居易在東都長壽寺與僧人道嵩、惠恭等六十人,以及八十多名信眾共同接受齋戒,祈願來世轉生彌勒的佛國世界。

他請人畫彌勒像並親自作讚,他發願:「有彌勒弟子白樂天,同誓願遇是緣。」「願當來世,與一切眾生同彌勒上生,隨慈氏下降,生生劫劫,與慈氏俱永離生死流,終成無上道。」

打坐入定 靜觀宿命

白居易修行有素,出現佛家所說的宿命通功能,因而可以知道自己的前世。他在《自解》詩中說:

「房傳往世為禪客,王道前生應畫師。

我亦定中觀宿命,多生債負是歌詩。

不然何故狂吟詠,病後多於未病時。」

大意是,據說房太尉的前世是個禪僧,而王維的前生是一個畫家。白居易打坐入定後,靜觀自己的宿命,看到自己在很多的前世中一直與詩歌有緣,所以今生方能在詩歌上大展才華。

他在另一首詩中則明確講到他的前世,其詩云:

「辭章諷詠成千首,心行皈依向一乘。

坐倚繩床閒自念,前生應是一詩僧。」

他以親身的經歷告訴人們,一個人的天賦才能和他前世的積累有著很大的關係。

由於他修行的緣故,使他對生死也了無牽念。白居易曾作詩《病中看經,贈諸道侶》說道:

「右眼昏花左足風,金蓖石水用無功。

不如回念三乘樂,便得浮生百病空。」(節錄)

他認為,即使存在很靈驗的妙藥,但終究尋常人誰也逃脫不了生老病死的束縛。只有虔心修煉,擺脫人世的生死輪迴,才能不受百般病痛的折磨。為此他堅信修煉的願望,對自己的疾病也就不放在心上,專心地誦念佛經。

宋朝蘇轍評價白居易說:「樂天少年知讀佛書,習禪定。既涉世,履憂患,胸中了然,照諸幻之空也。」白居易少年時代就讀佛經,練習打禪入定。步入仕途,雖然屢逢憂患,但他心中了然一空,非常淡定。(出自蘇轍《書白樂天集後二首》)

白居易晚年持齋打坐,反省自己詩作的不當之處。因為修煉的緣故,他在多幅作品中留下自己的來世夙願,他說:「我白樂天一直有個心願,希望今生今世的文筆能促成未來頌讚佛乘、頌讚轉法輪的善緣善因。」

他也發願:「佛出世時,願我得親;最先勸請,請轉法輪。」他在臨終前,留下遺命要將居所施為佛寺。唐宣宗因緬懷他的賢德,提升他的胞弟白敏中擔任宰相。

這位風雅平易近人的大唐詩人,他以通俗的詩歌引領了一個時代,又以詩歌締結一朝傳奇。他成為全民仰慕的文化座標,也成為佛門史載的有素行者。

他在千年前留下誓願:當佛陀下世時,他要隨慈氏下世,經歷劫難,成就無上正道。他也衷心希望能以當朝的文筆,在未來世專頌轉法輪。@*#

責任編輯:謝秀捷