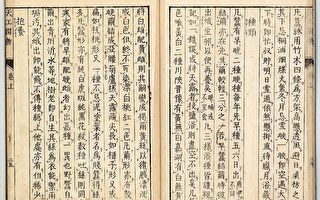

【編按】《天工開物》初刊於1637年(明崇禎十年)。是中國古代一部綜合性的科學技術著作,作者是明朝科學家宋應星。書中記述的許多生產技術,一直沿用到近代。先後有日、英、德、法、俄等譯本。全書分為上中下三篇十八卷,並附有一百二十三幅插圖,描繪了一百三十多項生產技術和工具的名稱、形狀、工序。特分節刊登,以饗讀者。

衣料第二‧蠶的結繭

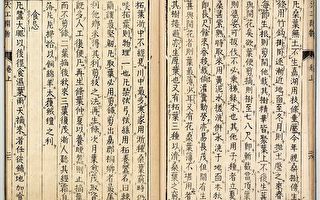

結蠶繭時,必須按嘉興、湖州採用的方法辦事,才能達到完善的效果。其他地方不知道用火烘。只隨蠶任意結繭。甚至任蠶把繭結到稈把上火箱匣裡,又不用火烘,也不通風。因此,屯溪、漳州用這種絲織的絹和河南、四川的綢,都容易朽爛。但是用嘉興、湖州產的絲作衣服,即使在水中洗滌上百次以上,絲質還是完好的。嘉興、湖州的方法是劈竹編成竹席狀的蠶箔,下面用木料做支架,離地大約六尺高,地面放着炭火(防止炭爆出),前後左右每隔四、五尺即放一個火盆。蠶開始上山時,火力較小些,引導蠶吐絲,因為蠶喜歡溫暖,便立即結繭,不再遊走。

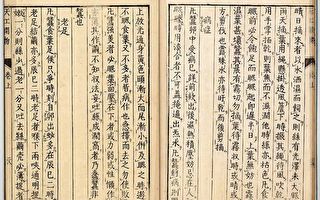

繭結成後每盆火再加半斤炭,那麼吐出來的絲可以馬上乾燥,所以絲就能經久不壞。繭室不可以用樓板遮蓋,因為結繭時下面要用火烘,上面要通風。火盆頂上的繭不可以用作蠶種,取蠶種要遠離火盆。蠶箔上的山簇用切齊的稻麥稈隨手擰成,垂直插在蠶箔上。作山簇的人最好要有手力。蠶箔上的竹條稀疏時,可用短竹條略微補密,以防蠶掉到地上和火中。

原文

《天工開物》乃服第二卷‧結繭 山箔

凡結繭必如嘉、湖、方盡其法。他國不知用火烘,聽蠶結出,甚至叢桿之內,箱匣之中,火不經,風不透。故所為屯、漳等絹,豫、蜀等綢,皆易朽爛。若 嘉、湖產絲成衣,即入水浣濯百餘度,其質尚存。其法析竹編箔,其下橫架料木約六尺高,地下擺列炭火,炭忌爆炸。方圓去四五尺即列火一盆。初上山時,火分兩略輕少,引他成緒,蠶戀火意,即時造繭,不復緣走。

繭緒既成,即每盆加火半斤,吐出絲來隨即乾燥,所以經久不壞也。其繭室不宜樓板遮蓋,下欲火而上欲風涼也。凡火頂上者不以為種,取種寧用火偏者。其箔上山用麥稻稿斬齊,隨手糾捩成山,頓插箔上。做山之人最宜手健。箔竹稀疏用短稿略鋪灑,妨蠶跌墜地下與火中也。

──轉自《新三才》

點閱【天工開物】相關系列文章。

責任編輯:王愉悅