夏朝:帝禹時代之二

洪範之治

在道德高尚的上古之世,樂是人神溝通的重要途徑。改朝換代時,上古聖王都要作樂,以順應天地之氣,達到與天地同和。此外,樂在上古時代還有和萬民、廣教化的作用。如果說後世帝王是以禮樂刑政來治世,那麼上古之世則是一個樂治天下的時代,而禮、政、刑則為其輔助。

說起帝禹以樂治天下,首先要說說帝禹本身就是一位天賦異秉的大聖人。史載大禹「聲為律,身為度」,意思是說,他的聲音與黃鐘相應,天生作為律呂即十二律的度量標準。而律度上應天命所安排並顯現的天象和相應的曆法,非天命所歸的聖王不能有這樣的神異之象。而且,帝禹的這種神奇異象在史料中是獨一無二的。

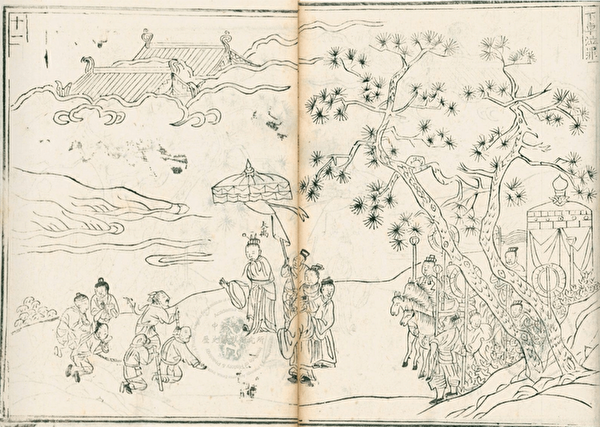

當年大禹治水成功後,曾命皋陶作《夏龠》以昭其功。後來大禹以治水之功而受禪於舜,所以大禹踐天子之位後,就將這昭示治水之功的《夏龠》之樂定為夏人的大樂,又名《大夏》。

《大夏》場面宏大,需用六十四人來表演,叫作八佾。舞者們一手執羽、一手執龠。羽是華美的羽飾,龠則是上古的一種可以吹奏的樂器。上古大樂分文舞與武舞兩種,文舞的舞者要手執羽、龠而舞蹈,夏樂即屬於文舞。而六十四位舞者的衣著也甚為華美。古人穿衣講上衣下裳。《大夏》樂的舞者們下身穿著素裳,上身穿著精美的裼衣,外面穿著華貴的三代時的禮服,而這種三代時的禮服還有一個特別的名字叫作皮弁。

就是在這樣殊勝的大樂舞中,大夏的歷史在中原大地上拉開了序幕。而帝禹的樂治天下還有非常精采的一筆,叫作五音聽治。

史載帝禹在門庭前懸置鐘、鼓、磬、鐸並放置鞀這五種樂器。鐸,是一種大鈴;鞀是一種有柄的小鼓,形制有點像後世所俗稱的撥浪鼓。這五種樂器有五種用途。帝禹在懸掛鐘磬的木架上刻下了他的命令:「以道來勸諫我的人擊鼓;以義來曉諭我的人擊鐘;有政事向我提出建議的人搖鐸;以憂患來提醒我的人擊磬;有獄訟需要申訴的人搖鞀。」帝禹設置這五種樂器以待天下四方之士,史稱五音聽治。

帝禹樂治天下的同時,還定下了一直為三代所採用的治世法典——《洪範九疇》。

按《尚書正義》所載,早在大禹治水時,一隻神龜從洛水中負文而出,正是上天所賜的洛書。大禹據《洛書》之文將其整理為《洪範九疇》。《洪範九疇》不僅包涵了治理洪水的道理,也包涵了治天下的道理。治水成功後,舜帝命大禹將這《洪範九疇》的內容寫下。帝禹即位後,正是用這九章法則治理天下。

在《尚書》中有《洪範》一篇,開篇寫到武王伐紂建立周朝後,向商紂王的叔父箕子詢問天道,箕子就將《洪範九疇》寫了下來,呈給武王。據此,我們可以知道,帝禹定下的《洪範》直到商代、周代還一直作為天子治理天下的重要參照。

《洪範九疇》,望文知義,洪,即是大;範,即是法則;九疇,意思是有九個方面的內容。

第一是「五行」,也就是金木水火土。五行所以被列為第一,是因為我們所生活的空間,一切都是由這五行構成,大禹治水時,是順應水勢、地脈來合理疏通引導,治理天下也是同樣的道理,要順應五行的特性,順應萬物自然之理,去合理疏通引導。而這也是夏道遵命的一層體現。

第二是「五事」,即貌、言、視、聽、思五個方面,天子須做到容儀要恭,出言而人皆遵從,所視須明察,所聽須明聽,所思能洞見入微,於事則無所不通。按《尚書正義》引《五行傳》所載的「貌屬木,言屬金,視屬火,聽屬水,思屬土」可知,「五事」,正是「五行」於天子自身的一種對應,天子能正自身,方能正天下,所以被列為第二。

第三是「八政」,即食、貨、祀、司空、司徒、司寇、賓、師八個內容。食,是指教民務農;貨是解決資用;祀是敬事神明先祖;司空是負責安置民居;司徒是教民眾以禮義;司寇是負責懲治奸盜;賓是教民以禮待賓客;師則是軍旅之官。這是國家事務最為重要的八個方面。

第四是「五紀」。即歲、月、日、星、曆數。古人用這五項來記錄天時,而八政之施要遵從天時,此亦是夏道遵命的一個體現。

第五是「皇極」。中國人有句話叫「過猶不及」,主張不走極端,要行中正之道。而所謂建皇極,就是指天子要行大中之道。

第六是「三德」,即正直、剛克與柔克。也就是說天子治天下要能夠針對不同的情況剛柔並濟。

如果這些都已做到,但還有疑慮未決,那麼就要通過占卜向上天請示天意,這就是第七個內容「稽疑」。所以古時宮廷裡都設有卜筮之官。

第八為「庶徵」,就是說根據天子的德行與施政,五行之氣會有相應的驗徵。天子有德,施善政,則風調雨順;天子失德,施惡政,則引來天災異象。這些吉徵與凶徵也都是天子治理天下時所應參照的。

其九為「五福」、「六極」。神明在上,人有所為,皆有報應。善有善報,則是「五福」;惡有惡報,是為「六極」。

雖然,今人難以完全理解《洪範九疇》中的道理,但是,這些泛泛的了解也足以讓我們感受到,這部貫穿於三代的治世法典,其內涵遠遠超過後世的禮樂政刑的概念。上古之人更接近於天道、神明、自然,而夏禹所傳下的治世法典則完美地體現了夏道遵命的那個時代特有的文明氣象。

參考文獻:

1. 《史記》

2. 《呂氏春秋》

3. 《禮記正義》

4. 《禮記註疏》

5. 《綱鑑》

6. 《淮南子》

7. 《尚書正義》

神傳文化之中國歷史研究組

反饋信箱:[email protected]