想解碼臺灣史?翁佳音:要先和歷史文獻談戀愛(2)

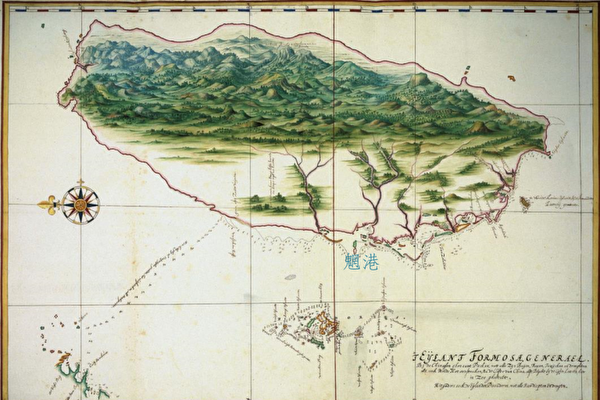

1630 年代荷蘭人 Johannes Vingboons 繪製的臺灣暨澎湖群島地圖。可看到魍港這個重要門戶。(資料來源/《解碼臺灣史 1550-1720 》,翁佳音、黃驗提供)

問:解讀歷史也需要創意?

答:

地理歷史有很多名詞要背,我不擅長背誦,我喜歡根據事實去推論。

《解碼臺灣史 1550-1720 》書寫的歷史不是新發現,而是根據史料做出接地氣的解釋,你也可以說它是一種創意。

例如,荷蘭時代臺灣中部有位大肚番王 (King of Middag) ,統轄 18 個村社,在我之前學界都將其翻譯成柯達王 (Quata Ong) ,這名字聽起來很有學術高度、異國風味,但我覺得這翻譯不符合臺灣風情。

後來我去比對史料跟地名,發現柯達王的統轄領域大肚南社附近有條 Patientie 溪,英文直譯為忍耐之溪,它溪流寬廣,人們渡河時要忍耐水流衝擊,因此為名。身為中部人的我一看就知道這條 Patientie 溪是大甲溪,而柯達王的名字應該是閩南語 Hoan-á-ong(番仔王)的誤傳,因此將他正名為大肚番王。

當我看到文獻提到一個名詞,就會想知道這是臺灣的哪個地方、在現代人生活中的意義是什麼。如果發生在臺灣的事,卻因學術音譯讓人摸不清發生地點,是一件很可惜的事情,所以我才會強調「接地氣」的重要!

問:書中為何將 1550-1720 年代定義為臺灣信史起源?

答:目前主流觀點認為臺灣信史是從 1624 年荷蘭人來台才開始,事實上,1555 年與 1563 年分別有徽州、漳州海盜進出臺灣的紀錄,倭寇、走私討生活的人,都比荷蘭人早來臺灣湊熱鬧,從 1550 年到 1624 年這段朦朧不明的前荷蘭時代,我將其定義為「倭寇時代」或「東番時代」。

另外,也有許多清代文獻指出,黑潮常帶著日本人、沖繩人或菲律賓人漂流到臺東、花蓮來,史料雖記載他們是莫名其妙漂來,但我認為他們是為走私貿易而來。

臺灣是寶島,真的是寶島嗎?我認為過往不好的一面也該將它呈現出來,臺灣在 16 世紀還是部落社會,只有海盜前來,代表這個地方當時還沒有人想來開發,這是事實不用隱藏。不需要非得把臺灣形容得多有歷史淵源、地大物博。雖然臺灣曾是個原始的地方,但我們將之變成亞洲四小龍,這是一件很厲害的事。

問:書中對史料的解釋與教科書不同,為何會有這種現象?

答:研究者跟教育者本來就屬不同範疇,教育有教育的目的,學術有學術目的,要是每個學界新發現都要在課堂上教授,教課書沒辦法編撰,這個世界本來就沒有定於一尊。

歷史學不是記憶學科,要對目前的論點提出批判,並透過史料來驗證。

問:為什麼認為要跟歷史談戀愛?

答:作為一個把史料活化的歷史學家,我強調要聽歷史文獻講話,盡量回到當時的歷史脈絡中,用時人的語言,去思考這段歷史是如何被創造出來,以一種人類學、民俗學的方式,先跟歷史談戀愛、再加入科學的研究方法。

想多了解臺灣史,除了多看書,我更建議你跟朋友或情人騎著車、四處遊歷臺灣,把臺灣當成一本書,多吃多看多玩,你的收穫會更多!#

──轉自中央研究院《研之有物》(本文限網站刊登)

責任編輯:楊真