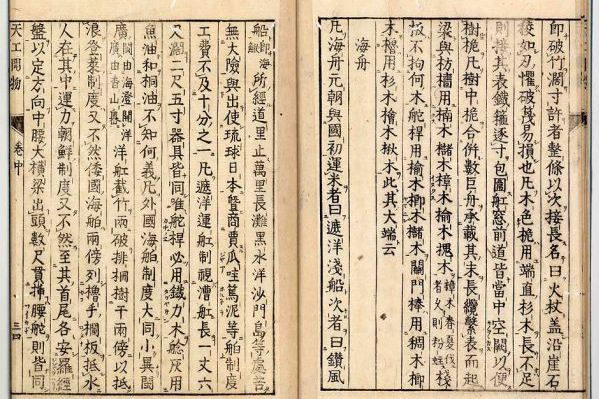

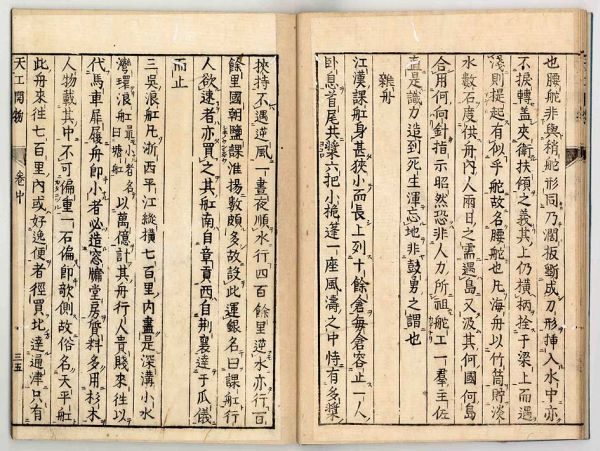

【編按】《天工開物》初刊於1637年(明崇禎十年)。是中國古代一部綜合性的科學技術著作,作者是明朝科學家宋應星。書中記述的許多生產技術,一直沿用到近代。先後有日、英、德、法、俄等譯本。全書分為上中下三篇十八卷,並附有一百二十三幅插圖,描繪了一百三十多項生產技術和工具的名稱、形狀、工序。特分節刊登,以饗讀者。

車船第九卷──海船

元朝及本朝(明朝)初用的運糧海船,叫「遮洋淺船」,小些的叫「鑽風船」(即「海鰍船」)。所經過的航道只限於萬里長灘(長江口至蘇北鹽城)、黑水洋(蘇北鹽城東海岸至山東半島南)及沙門島(山東蓬萊西北)等處,似乎沒有大的風險。製造這類船與出使琉球、日本及去爪哇、篤泥(今印尼加里曼丹島)等經商所用的船相比,所需人工及成本還不到十分之一。運糧的遮洋船形狀比漕船長出一丈六尺、寬出二尺五寸,船上的器具都相同,只是舵桿必須用鐵力木,填充船縫要用魚油和桐油,不知是何道理。外國海船的形狀、大小,也與此大同小異。福建、廣東海船(福建是從海澄開航,山東從香山嶴(澳門)開航)把竹破成兩半作成排柵,放在船的兩旁以抵擋海浪。山東登州(今蓬萊)、萊州(今掖縣)海船的形式,又有所不同。日本國海船兩旁排列的槳,起擋水的攔板作用,人在船的兩側用力划槳。朝鮮海船形制又不同。

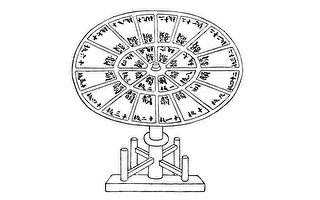

海船的首尾都各安裝羅經盤以定航向,船中間腰部的大橫樑伸出船外幾尺,以便穿插腰舵。各種海船在這方面都是相同的。腰舵與船尾舵形狀不同,是作成刀形的寬板插入水中,並不轉動,但起防止船身傾斜的作用。其上面有橫柄拴於樑上,遇淺水將其提起,有一點像舵,故名「腰舵」。海船上用竹筒貯藏淡水數石,供船內人兩日之用,遇到島嶼再汲水補充。船行至某國某島該用什麼航向,羅經盤上的指針都明確指示出來,恐非人力所能熟悉。舵手是全船的核心人物,其見識與魄力簡直到了置生死於度外的境地,並不是一時鼓足勇氣就能作到的。

原文

舟車第九卷──海舟

凡海舟,元朝與國初運米者曰遮洋淺船,次者曰鑽風船(即海鰍)。所經道里止萬里長灘、黑水洋、沙門島等處,苦無大險;與出使琉球、日本暨商賈爪哇、篤泥等舶制度,工費不及十分之一。

凡遮洋運舡制,視漕舡長一丈六尺,闊二尺五寸,器具皆同,唯舵桿必用鐵力木,艌灰用魚油和桐油,不知何義。凡外國海舶制度大同小異。閩廣(閩由海澄開洋,廣由香山嶴洋舡,截竹兩破排柵,樹於兩傍以抵浪。登、萊制度又不然。倭國海舶兩傍列櫓手欄板抵水,人在其中運力。朝鮮制度又不然。

至其首尾各安羅經盤以定方問,中腰大橫梁出頭數尺,貫插腰舵,則皆同也。腰舵非與梢舵形同,乃闊板斲成刀形,插入水中,亦不捩轉,蓋夾衛扶傾之義;其上仍橫柄拴於樑上,而遇淺則提起,有似乎舵,故名腰舵也。

凡海舟,以竹筒貯淡水數石,度供舟內人兩日之需,遇島又汲。其何國何島合用何向,針指示昭然,恐非人力所祖。舵工一群主佐,直是識力造到死生渾忘地,非鼓勇之謂也!

【注釋】

◎竹兩破排柵:將竹破成兩半以成柵牆。

◎羅經盤:磁羅盤,測定方位的儀器,由有方位刻度的圓盤中問裝指南針構成。

◎祖:熟悉,老經驗。

◎鼓勇:光憑勇氣。

──轉自《新三才》

點閱【天工開物】相關系列文章。

責任編輯:王愉悅