功成身退

越兵乘著怒濤,直入吳城。夫差聞知越兵已入城,伯嚭已請降,便與王孫駱及其三子奔至陽山。由於晝夜奔馳,腹餒口饑,不覺目視昏眩,左右採來生稻米,剝給他吃。吳王嚼著生米,伏在地上掬飲溝中之水解渴,隨後避入深谷之中。

越兵緊追,團團圍困深谷,夫差寫書繫於箭矢上,射入越軍。范蠡、文種看到書上寫道:「狡兔死而良犬烹,敵國滅,謀臣亡。大夫何不存吳,留一線生機自為餘地呢?」

文種也作書回復道:「吳國有六大過:戮殺忠臣伍子胥,大過之一;以直言殺公孫聖,大過之二;信用太宰讒言,大過之三;屢伐無罪的齊、晉兩國,是為大過之四;吳越同壤而侵伐,大過之五;越親戕吳國先王,你不知報仇,卻縱敵貽害,大過之六。有此大過,想要全命,怎麼可能?昔日,上天把越國賜給吳國,吳王不肯接受,今日以吳賜越,越王豈敢違逆天命!」

夫差得到回信,絕望地哭著說道:「寡人不誅勾踐,忘先王之仇,是為不孝,這是上天之所以棄吳的原因呀!」遂即拔劍,自歎道:「我殺忠臣伍子胥,今日自殺也為時已晚了!」

夫差對左右說道:「我死之後,有何面目見子胥於地下,你們要以重羅三幅,遮掩我的臉面。」說罷揮刀自刎身亡。王孫雄解衣覆蓋吳王身體,也自縊在他的身旁。

之後,勾踐命人以侯禮安葬夫差。夫差的三子被流放到龍尾山,有詩憑弔曰:

「荒台獨上故城西,輦路淒涼草木悲。

廢墓已無金虎臥,壞牆時有夜烏啼。

采香徑斷來麋鹿,響屧廓空變黍離。

欲弔伍員何處所,淡煙斜月不堪題。」

夫差死後,越王入住姑蘇,百官俱來稱賀。伯嚭也在其列,他自恃昔日有週旋之功,面有得意神色。

勾踐對伯嚭說道:「你是吳國的太宰,寡人不敢使你受到委屈,吳王在陽山,你何不陪他?」伯嚭聞言大驚。勾踐命人滅了他的全家,說道:「這是我為報伍子胥的忠心。」

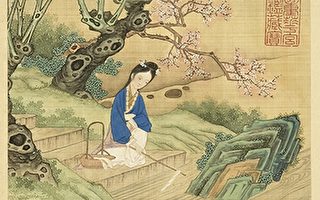

越王焚燒姑蘇台時,范蠡知道西施在那兒,派人早早把她接了出來。范蠡寬慰她說:「由於軍務倥傯,未能親自接你,請勿嗔怪。美人入吳是受我的囑託,今日吳國既滅,我將力辭爵祿,就此隱居五湖,願和美人共乘一舸,遁入煙水以樂天年。」

但西施拒絕范蠡的好意,為明心志大義,趁人不備之時投江而亡,以報吳王之寵。

范蠡知道越王為人長頸鳥喙,忍辱妒功,可與他共患難,不可與他共享安樂,於是決意離開。

臨行之前,他曾預留一封信給文種:「你還記得吳王的話嗎?他說:『狡兔死,走狗烹,敵國破,謀臣亡。』 」范蠡希望文種也盡早離開,但是文種認為范蠡太過憂慮了,所以沒有離去。

數日之後,越王不僅不行賞滅吳功臣,反而對功臣日益疏遠。稍有閱歷之人都會趁機離去,以免後患,所以計倪裝瘋辭職,曳庸等人也藉機告老歸鄉。文種心裏常念范蠡之言,故稱病不朝。

一日,越王忽然來到文種府中探病。文種假裝病態,迎接入見。越王解下寶劍,說道:「寡人聽說,志士不為身死而憂,而憂其道不能行。你有滅吳七策,寡人只用了三條就把吳國滅了,還有四條沒有用上,你說怎麼辦?」文種說道:「下臣不知。」

越王說道:「希望你能為寡人把這四條用在陰間,去對付那些吳國的先人。你說是否可行?」說完,越王就離開了。文種不解其意,回首一看,看到越王的佩劍留在座位上。文種一看,劍柄刻有「屬鏤」二字,就是夫差賜死伍子胥的那把劍。

這時,文種方才明白過來,不禁悲從心生,仰天長歎道:「我不聽范少伯之言,一直等著被越王誅殺,真是愚蠢至極呀。」

文種摸著寶劍說道:「百世以後,我的忠名能與伍子胥相匹配,死也無憾了。」遂即伏劍而亡。

後人緬懷文種,留銘歎道:

「忠哉文種,治國之傑。三術亡吳,一身殉越。」@*

責任編輯:蘇筱薏