願為胡婦

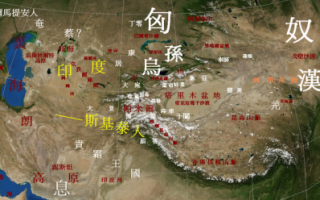

卻說西漢一代,外夷之患以匈奴為最。匈奴之強起於東周,至秦始皇時連年用兵,竭盡中國之力,始能將其驅趕到遠方,以使匈奴不敢輕易南下。

然而,匈奴乘中原一時疏虞,故而舊態復萌,屢侵內地,秦漢兩朝皆致力修建長城,以固嚴華夷之防。

然漢劉邦、呂后殺害三齊王韓信之後,大漢頓失撐天柱石,王道失喪,外患也不肖分說,竟也無力抵制。堂堂大漢面對驕橫跋扈的匈奴,竟也乃至不得。

至雄略君主漢武帝時,終能洗雪前朝之恥,由智勇雙全的衛青、霍去病帶兵征討匈奴,大加撻伐。匈奴屢遭敗衄,其勢頓衰,知道敵不過漢武雄風,就援例請求和親,漢武帝應允。

所以之後匈奴酋長,必求婚於大漢,作為不侵不叛的印證。每當匈奴王者求婚時,漢室每選宮中良家子女冊封為公主,遣其遠嫁匈奴。

匈奴王每得到漢室公主,就立為閼氏,即皇后之意。胡人風俗重女輕男,因此作為匈奴閼氏很有權力,故能挾制匈奴,使其不侵我大漢邊界。由此數十年來,漢人匈奴兩方均相安無事。此時匈奴大單于方才即位,還未立閼氏,於是遣使攜帶黃金百斤、白璧十雙貢獻於元帝,懇祈元帝賜婚公主立為閼氏,以敦睦夙好。

元帝為圖邊境清平,長享安樂,想把長公主賜婚單于。群臣一聽,頓時齊聲相諫:「匈奴人皆是犬馬性情,並非我大漢恩義所能交結。所以先皇賜婚匈奴,選擇貌美的宮女冊封為公主,並多加奩資,使對方不起疑心。即便日後有所反覆,倘若他夫婦不睦,也與我朝無損。今日,若以長公主賜婚單于,倘若能深加敬禮,琴瑟調和,終身燕好,固然是幸事;假設他夫妻反目,閨房成仇,我朝長公主受人欺侮,遣使求救,朝廷即不能棄置不問,也不能不勞師動眾,出兵相救。陛下本欲息事寧人,反而多事擾攘,這並非和親本意。不如仍照前朝舊例,於後宮選擇美貌宮女封為公主,以賜匈奴最為適宜。」

元帝聞奏深以為然,遂即敕命掖庭令,選擇美貌宮女,並且須要徵詢對方是否真的願往匈奴。

此事只有徵得本人同意方沒有後患,若強勢逼迫,宮女心中悲憤交加,勉強前去必會洩漏秘密,反而貽禍無窮。

掖庭令奉元帝之命,即往後宮用心選擇。因為賜婚之人既要淑美,又要本人情願,選擇起來非常困難。

昭君大病一場後,每日由回風、輕燕悉心服侍病體,又得李婉華時來閒談,消譴積鬱,所以昭君之病此時已痊癒。

昭君與婉華對坐談詩,忽然回風前來說道:「適才聽聞匈奴大單于來我朝請求和親,現在掖庭令正在挑選貌美宮女,以備賜婚單于。掖庭令已選了三日,宮女們心裏都不情願,正在那裏尋死覓活呢!」

昭君聽了心中一動,對著婉華笑著說道:「哎呀,那些宮女何以竟然沒有主見,與其留在這漢宮做怨女,倒不如作塞外之胡婦。人貴自立,任憑天南地北,任由自在隨意可為,又何必尋死覓活,心中不願呢?」

婉華歎道:「姐姐,你有所不知,塞外風霜可不比中原,茫茫朔漠孤苦無依,叫人如何受得起呢?姐姐口中雖然這樣說,恐怕你親自前去,也會在半途畏懼不迭,和那些宮女一樣。」

昭君聽了,低首微微一笑,也不和婉華深辯。待到婉華離開後,昭君便寫了一封書信,自請遣往匈奴,使人遞呈掖庭令。昭君書中詞意慷慨,聲明自己雖屬荏弱女子,但甘願為國宣勞,並非貪享榮華富貴。

掖庭令正在神憂心愁,沒有宮女願意應選,心中不免焦急。得到此書自然十分歡喜。立刻來到昭君住處,察看她的容貌。一見之下,掖庭令不覺神魂飄蕩,暗中吐舌驚嘆:「我朝天子一心要精選佳麗,誰知後宮卻有這等絕世美人,如何反在各地辛苦訪求,不向宮中搜求姝麗呢?真是葉公好龍、珠遺滄海啊。」

(待續)@*

責任編輯:謝秀捷