二十 陷害(4)

德納第停了下來。他的氣喘不過來了。他那狹窄的胸膛,像個熔爐上的風箱,不斷起伏。他的眼睛充滿了那種下賤的喜色,也就是一個無能、不義、凶殘成性的人在有機會踐踏和侮辱他所畏懼過、諂媚過的對象時具有的那種喜色,一個能把腳跟踩在巨人頭上的侏儒的歡樂,一隻豺狗在開始撕裂一頭病到已不能自衛、卻還有知覺感受痛苦的雄牛時的歡樂。

白先生不曾打斷過他的話,只是在他住嘴時,才向他說:「我不知道您要說的是什麼。您弄錯了。我是一個很窮的人,遠不是個百萬富翁。我不認得您。您把我當作另一個人了。」

「啊!」德納第語不成聲,「你真會胡扯!你堅決要開玩笑!你是在自欺欺人,我的老朋友!啊!你想不起來嗎?你看不出我是誰嗎?」

「對不起,先生,」白先生以一種在這種時刻難免顯得很奇特有力的斯文口吻回答,「我看得出您是個匪徒。」

誰也瞭解,卑鄙的人同樣也有自尊心,妖魔鬼怪也愛聽恭維話。提到匪徒這兩個字,那德納第的女人從床上跳下來了,德納第抓住了他的椅子,好像要把它捏碎。「不許動,你!」他對他的女人吼道,繼又轉向白先生:「匪徒!對,我知道你們這些有錢人是這樣稱呼我們的!可不是!確是這樣,我破了產,我躲了起來,我沒有麵包,我連個蘇都沒有,我是個匪徒!我已經三天沒吃東西了,我是個匪徒!啊!至於你們,你們烘腳,你們穿沙可斯基式的輕便鞋,你們穿那種舒適的大衣,同有些大主教一樣,你們住在有門房的房子的二層樓上,你們吃蘑菇,你們吃那種在正月裡要賣四十法郎一扎的龍鬚菜,你們用青豌豆來填脖子,當你們要知道天氣冷不冷,你們只消到報紙上去找捨華列工程師的寒暑表的記錄。我們呢!我們自己便是寒暑表!我們用不著跑到河沿鐘樓角上去看冷到多少度,我們自己知道血管裡的血在凍結,冰已進入心臟,我們說:『上帝是不存在的!』你現在卻來到我們的洞裡,是呀,我們的洞裡,來叫我們匪徒!但是我們會把你吃掉!我們這些窮小子,會把你吞下去!百萬富翁先生!你應當懂得這一點:我是個經營過事業的人,我領到過執照,我當過選民,我是個紳士,我!而你,你卻不一定是!」

說到這裡,德納第朝那幾個守在房門口的人跨上一步,渾身發抖地說道:「當我想到他竟敢跑來把我當做一個補破鞋的看待!」

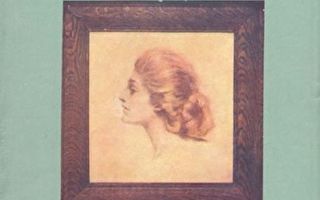

隨後又以更加狂暴的氣勢對著白先生說:「慈善家先生!你也還應該懂得這一點:我不是一個來歷不明的人,我!我不是一個那種沒名沒姓跑到人家家裡去拐帶孩子的人!我是一個法蘭西的退伍軍人,我本應得到一個勳章!我參加過滑鐵盧戰役,我!我在那次戰鬥中救出過一個叫做什麼伯爵的將軍!他曾把他的名字告訴我;但是他那狗聲音是那麼小,因而我沒有聽清楚。我只聽到什麼「眉胥」(1)。我寧願知道他的名字,不在乎他謝不謝。知道了名字,我便有辦法找到他。你看見的這張油畫是大衛在布魯克塞爾(2)畫的,你知道他畫的是誰嗎?他畫的是我。大衛要讓這一英勇事跡永垂不朽。我背上背著那位將軍,把他從炮火中救出來。經過就是這樣。那位將軍,他從來沒有為我做過一點什麼事,他並沒有什麼地方比其他的人好些!我卻沒有因此就不冒生命的危險去救他的命,我的口袋裡裝滿證件。我是滑鐵盧的一名戰士,他媽的上帝!現在,我沒有嫌麻煩,已把這一切告訴了你,言歸正傳,我要錢,我要許多錢,我要大量的錢,要不,我就要你的命,慈悲上帝的雷火!」

(1)「眉胥」原文是merci(謝謝),和Pontmercy(彭眉胥)的後面兩個音節發音相同。

(2)布魯克塞爾,比利時首都布魯塞爾的誤讀。

(待續)