秦維嶽(1759-1839年),字覲東,號曉峰,清代蘭州後五泉人。秦維嶽自幼受家庭薰陶,七歲發蒙,誦讀不已,並立志廉潔自身,以身報國。

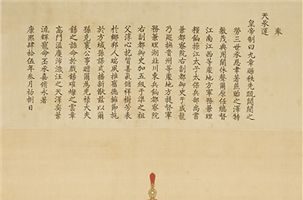

乾隆四十八年(1783年),秦維嶽中舉,復入蘭山書院,受業於狄道(今臨洮)吳鎮,出入經史,兼及古詩文,學業大進。乾隆五十五年(1790年)考中庚戌科進士,初選翰林院庶起士,改授國史館編修,後任都察院江南道禦史、兵科給事中等職。

秦維嶽在充任都察院江南道御史、浙江道御史、兵科給事中期間,上疏力陳漕運積弊,提出改良漕政的措施。鑒於各省拔貢赴京朝考時間不能整齊劃一,以致等候遲誤之累的弊端,上疏請求統一朝考時間,方便考生,有利於選拔人才。

他出任順天鄉試同考官時,嚴肅考場紀律,認真批閱試卷,秉公識拔人才。他貴為翰林,但生活清貧,朝服破了,用宣紙粘補破洞,染上藍色。一次被嘉慶帝隔窗看見,暗記於心,遂派他出任湖北鹽法道。

秦維嶽兩任湖北鹽法道,並署布政使、按察使。在任期間,秦維嶽整肅吏治、裁汰陋風,修明政治,體察下情,使全省吏治刑獄肅然一清;應用先教化後刑罰的手段整理鹽務、錢法,裁汰陋規,遏止了販運私鹽、盜鑄製錢的歪風;同時,振興教育,獎掖人才,他捐獻養廉銀數千兩建江漢書院、勺庭書院,資助舉人會試旅費,四任湖北鄉試提調、監試官,革除宿弊,為國選賢。

嘉慶二十四年(1819年),他因母病逝回蘭州守制,再未出仕。一直興學從教,培育人才,熱心公益事業,續修縣志。他向陝甘總督長齡等建議,並率先捐銀千兩,創建蘭州府立五泉書院。

他先後被聘為蘭山、五泉兩書院山長,辛勤課訓士子。他嚴格要求學生做到德才兼備,「先品行,後文學」,要以禮法約束自己,貧賤不能移,富貴不能淫。他賦詩訓勉學生:「惜陰當趁中年進,砥行惟從介節先」、「濂洛精言須妙悟,鄒枚巨制足師承」,培養出張廷選、陸芝田等一大批有為之士。

秦維嶽雖身居高位,但少有官場積習。他「壯歲悼亡,即不置姬侍,雖官鹽筴,自奉一如諸生」。他妻子亡故後,終身再未續娶,其高風亮節至今令人嗟歎,被譽為一代「循吏名儒」。@*